L’urgenza di vent’anni passati a costruire il proprio sguardo libero sul mondo, senza delegarlo né a un sogno, né a un’ideologia, né tantomeno a una comunità di appartenenza. Teatro nel diluvio di Simone Amendola, la prima raccolta dei suoi testi teatrali pubblicata da Editoria & Spettacolo, è il teatro dell’esistenza. La sua, innanzitutto. «Lì dentro c’è un pezzo di chi sono io adesso», confessa, «pensa che il titolo all’inizio doveva essere Cinque storie per esistere: tutte affrontano dei passaggi della mia vita e in tutte c’è la necessità di esistere. “Le parole devono venire da sole”, diceva Henry Miller. La libertà della scrittura», riflette, «è “bigger than life”. La magia che mi fa continuare a scrivere è trovare sempre un mio spazio personale, fare una cesura dai legami, dalle nicchie, dai contesti. Non è una questione mentale: si tratta di viverlo, esserlo».

Nato a Roma nel 1975, Amendola, anche cineasta, compone Eravamo nel ’98. Seguono poi Porta Furba nel ’99, Nessuno può tenere Baby in un angolo nel 2006 e L’uomo nel diluvio nel 2013, mentre il racconto Piccoli pregi è del 2017. Un’unica biografia che si fa ritratto da dentro una generazione. «L’uomo nel diluvio e Piccoli pregi fanno parte di un periodo più adulto, gli altri lavori, invece, hanno tutti al centro esistenze che dialogano con la storia con la esse minuscola», spiega, «per scrivere nella Storia con la esse maiuscola c’ho messo del tempo. Ho cominciato a farlo quando sono riuscito a uscire dalla nebbia e a vedere che la realtà è complessa. Anche prima lo era», ammette, «ma invisibilmente. C’è una battuta ne L’uomo nel diluvio che dice: “Il problema non è il diluvio, ma è la nebbia”. Dalla pioggia ti difendi, la nebbia, al contrario, ti fa perdere».

E lui perso lo è stato per davvero. Tra il 2011 e il 2012 si arena la produzione del suo primo lungometraggio di finzione, quando ha già venduto la sceneggiatura e ha già cominciato a fare i provini. «Ho realizzato in maniera definitiva che Roma», ricorda Simone Amendola, «non è la metropoli che ti garantisce tutto. Nella nebbia i progetti si fanno, tu cammini, ma non arrivi da nessuna parte, perché è tutto uguale. Ho passato tanti anni ad avere reazioni all’esistente: serviva un passo a lato, per vedere come stava veramente la faccenda e passare alle proposte. La separazione auspicata, immaginata ne L’uomo nel diluvio come un’emigrazione fisica», spiega, «è da fare interiormente, intimamente, dalla “madre” che ti dice che va tutto bene, pure quando va tutto a rotoli».

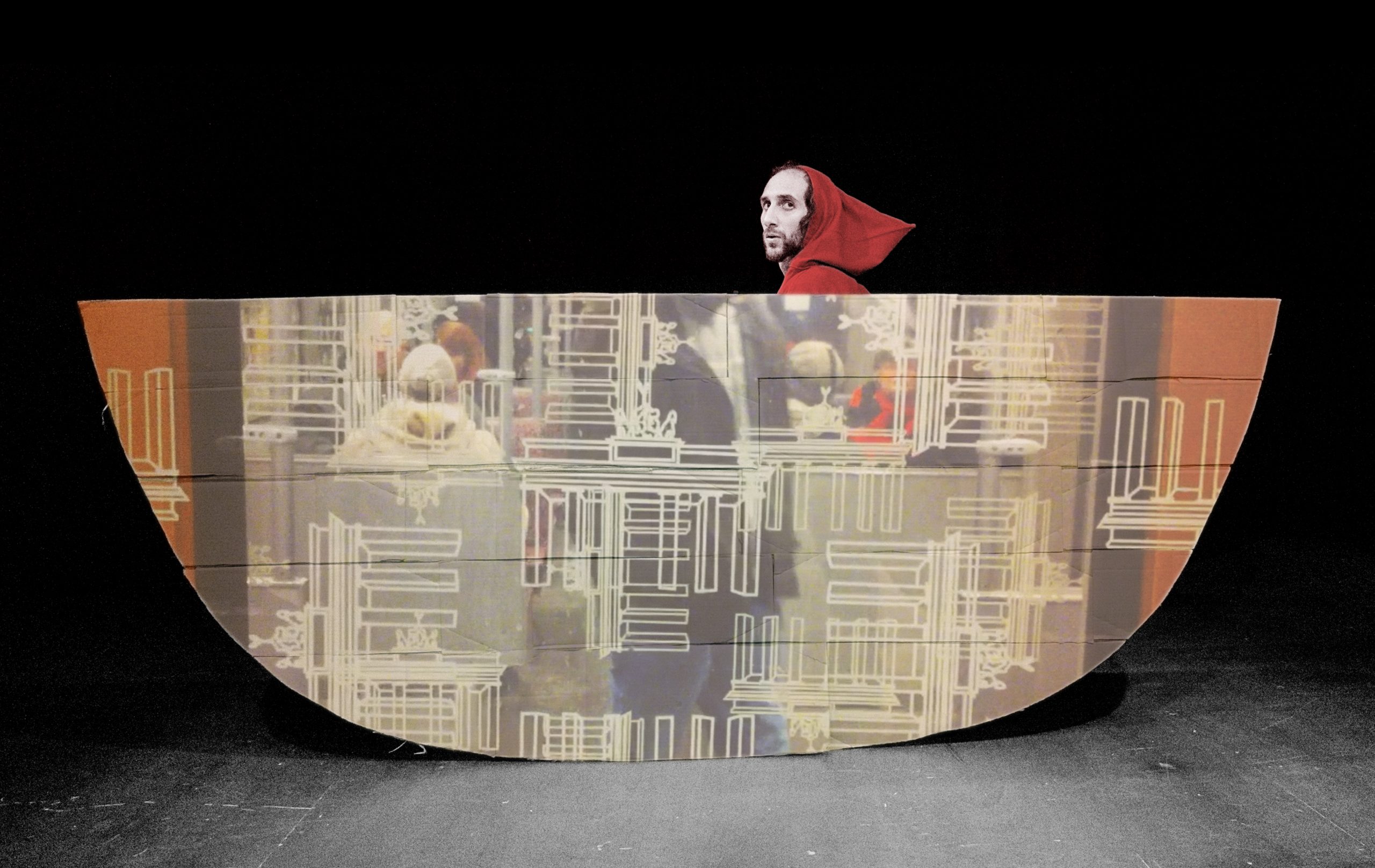

Per andare incontro alla consapevolezza la prima cosa da fare è riconoscere chi è come te, e “farlo durare, e dargli spazio”, per citare Italo Calvino. Valerio Malorni è l’uno che gli restituisce tutto. E anche di più: insieme danno vita a L’uomo nel diluvio e, da allora, alla pluripremiata compagnia Amendola/Malorni. «Valerio è sicuramente l’attore nuovo, è un performer, un autore», riconosce, «però, in qualche maniera, ha qualcosa di antico, di una ricerca, di una sperimentazione e di una crescita continua. È dotato, ma è pure impavido, è coraggioso e generoso. Sapere che hai qualcuno che può affrontare qualsiasi situazione ti dà un grosso slancio».

Dall’esperienza, dunque, nascono le parole per raccontarla. Altrimenti non è vita, è soltanto matematica di concetti, aritmetica di idee. Il realismo e l’ironia sono i colori che accendono l’umanità densa e contrastata dei personaggi di Simone Amendola. D’altra parte, come registra Valeria Merola nella brillante introduzione a Teatro nel diluvio, l’autore romano getta gli occhi e il cuore oltre l’apparenza e quindi oltre la lettura univoca delle azioni, dei gesti e delle emozioni. «Secondo me viene proprio dal fatto che il mio scrivere va oltre il pensare», spiega Amendola, «se c’è una cosa che mi interessa è l’umanità. In queste “cinque storie per esistere” i protagonisti sono messi in condizioni abbastanza estreme. I grandi rischi della scrittura sono la retorica e il giudizio: le circostanze fuori dall’ordinario ti aiutano a eluderli entrambi. In tali occasioni», ragiona, «sei costretto a conoscerti, a sapere chi sei per rispondere: non puoi essere altro che te stesso».

Dall’esperienza, dunque, nascono le parole per raccontarla. Altrimenti non è vita, è soltanto matematica di concetti, aritmetica di idee. Il realismo e l’ironia sono i colori che accendono l’umanità densa e contrastata dei personaggi di Simone Amendola. D’altra parte, come registra Valeria Merola nella brillante introduzione a Teatro nel diluvio, l’autore romano getta gli occhi e il cuore oltre l’apparenza e quindi oltre la lettura univoca delle azioni, dei gesti e delle emozioni. «Secondo me viene proprio dal fatto che il mio scrivere va oltre il pensare», spiega Amendola, «se c’è una cosa che mi interessa è l’umanità. In queste “cinque storie per esistere” i protagonisti sono messi in condizioni abbastanza estreme. I grandi rischi della scrittura sono la retorica e il giudizio: le circostanze fuori dall’ordinario ti aiutano a eluderli entrambi. In tali occasioni», ragiona, «sei costretto a conoscerti, a sapere chi sei per rispondere: non puoi essere altro che te stesso».

Di conseguenza, gli eventi vengono spinti al paradosso, al punto da rivelarne il carattere e la natura più inconfessabili. L’ironia presente non diventa mai disimpegno, o peggio deresponsabilizzazione: è una netta presa di posizione contro la superficialità in cui viviamo. «Non è da fuori l’approccio ironico, sta dentro», conferma, «è una mediazione tra l’autonomia del personaggio e quella dello scrittore che lo narra. Il paradosso, poi, è già nel soggetto, non è solo nella condizione che si viene a maturare dentro la vicenda. Abbiamo a che fare con contesti irrazionali, dove in sostanza tutti sono provocati».

I suoi drammaturghi di riferimento spaziano da William Shakespeare a Luigi Pirandello, da Eduardo De Filippo a Jean Genet. L’immaginario più forte, comunque, è il cinema, più precisamente le modalità narrative del grande schermo. «Come puoi vedere, in Teatro nel diluvio non c’è un’opera che sia ferma in una stanza», afferma Simone Amendola, «sono tutte ambientate in diversi luoghi. Questa dimensione del fare racconti, per me, è il cinema. Eravamo», aggiunge, «è un bisogno estremamente personale di uscire dalla retorica dei centri sociali, in cui sono cresciuto. Porta Furba, dal canto suo, è un mix tra il mio essere spettatore di film come Pulp Fiction di Quentin Tarantino, che ha rivoluzionato gli anni Novanta, e il mio universo, l’adolescenza nelle discoteche, i rave, la nascita delle droghe sintetiche. Nessuno può tenere Baby in un angolo è un giallo come potrebbe essere Una pura formalità di Giuseppe Tornatore. L’uomo nel diluvio è un finto documentario».

L’effetto che Amendola insegue è un’identificazione dello spettatore con la storia, come accade nelle sale cinematografiche. «Quando lavoravo a Nessuno può tenere Baby in un angolo», svela, «il mio pensiero era: “Perché al cinema tu entri nella trama e non riesci più a uscirne e invece, a teatro, questa cosa non l’ho mai provata?” L’uomo nel diluvio è un’evoluzione ulteriore: il protagonista del dramma coincide con l’attore. Cioè, tu partecipi di una storia vera e non è successa a qualcun altro, ma è successa proprio alla persona che te la sta raccontando. Per questo parlo di documentario».

Tutti questi personaggi che si distaccano dal loro ambiente di origine, che vengono messi alle strette in esperienze estreme, che si devono difendere, alla fine rientrano nella società, o comunque tornano a confrontarsi con essa. Nei testi di Simone Amendola, infatti, c’è sempre una qualche apertura al pubblico. «Il giudizio di cui parlavamo prima passa in mano a chi guarda», conviene, «ciò che non mette l’autore, ciò che non mettono i protagonisti stessi, lo può mettere la “giuria”. In Nessuno può tenere Baby in un angolo, a un certo punto, lo spettatore è chiamato a dover decidere chi ha davanti, se un assassino oppure no. L’uomo nel diluvio si rivolge al pubblico come se domandasse: “Siamo la stessa persona, tu che faresti?” Comunque, di una giuria si tratta. In Eravamo», prosegue, «il protagonista denigra il pubblico, che sta dalla parte delle comunità. Allora, il rapporto con gli spettatori è un rovesciamento dei valori consolidati. Porta Furba è un caso a parte, però anche lì il gioco con lo spettatore ha molto a che fare con il giallo. Come puoi notare, per me è fondamentale mantenere viva la relazione con il pubblico».

Pertanto, ora più sociale, ora più intima, la scintilla creativa di Simone Amendola è l’urgenza dell’emozione. Qualcosa che resta, oggi che esiste Teatro nel diluvio. Qualcosa, anche, da cui può ripartire, per non perdere la strada. «È proprio una realizzazione di identità», conclude, «ho la sensazione di aver fatto quella laurea che non ho preso, perché all’epoca non ero granché affidabile. È un tassello, una tappa che segna un passaggio, un’evoluzione, per continuare a uscire dalla nebbia».