Musica, coralità, epifanie: la stagione al Teatro della Pergola si è aperta nel segno dei The Dubliners di Joyce, portati in scena da Giancarlo Sepe (14 giorni di repliche, fino al 14 ottobre). La Compagnia Teatro della Comunità e iNuovi danno forma e parole alla società irlandese dei primi del Novecento, “affetta da paralisi morale”, come la descrive lo stesso Joyce, una società i cui individui sono colpiti da improvvise quanto radicali “epifanie” capaci di rivelare la verità sottesa alla crosta della realtà quotidiana. La rilettura di Sepe, in particolare, porta in scena due dei quindici racconti della raccolta: The Dead (I morti) e The Ivi Day (Il giorno dell’edera). “Ho cominciato a leggere l’Ulisse, ma non son riuscito a portarlo in fondo e c’era una specie di senso di colpa. Ho cominciato allora dai Dublinesi e proprio in quel momento era scoppiata l’idea del teatro in romanzo”, racconta lo stesso regista nella videogenesi dello spettacolo pubblicata sul sito della Pergola.

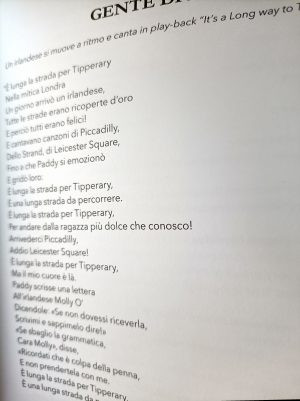

È come se Sepe avesse inconsciamente trasferito questo suo “senso di colpa” derivante dal fallimento di un’impresa intellettuale nella rappresentazione, che, tutta svolta in lingua inglese, non si distingue certo per capacità di avvicinarsi al pubblico, che può combattere impugnando come arma solo un libretto con la traduzione a fronte. Un combattimento ad armi spuntate, per uno spettatore che non conosca a menadito Joyce e non abbia una altrettanto approfondita conoscenza dell’inglese. Le epifanie joyciane, veri e propri scatti dell’anima, si traducono sulla scena – caratterizzata dal tradizionale abbattimento della quarta parete – in movimenti ora convulsi ora tranquilli, ma sempre perfettamente accordati tra loro, dei 15 attori performanti. Alla musica è affidato un ruolo primario e il ritmo delle azioni è scandito di volta in volta da generi molti diversi tra loro, passando dal folk tipico della danza irlandese ai valzerini di Schubert.

È come se Sepe avesse inconsciamente trasferito questo suo “senso di colpa” derivante dal fallimento di un’impresa intellettuale nella rappresentazione, che, tutta svolta in lingua inglese, non si distingue certo per capacità di avvicinarsi al pubblico, che può combattere impugnando come arma solo un libretto con la traduzione a fronte. Un combattimento ad armi spuntate, per uno spettatore che non conosca a menadito Joyce e non abbia una altrettanto approfondita conoscenza dell’inglese. Le epifanie joyciane, veri e propri scatti dell’anima, si traducono sulla scena – caratterizzata dal tradizionale abbattimento della quarta parete – in movimenti ora convulsi ora tranquilli, ma sempre perfettamente accordati tra loro, dei 15 attori performanti. Alla musica è affidato un ruolo primario e il ritmo delle azioni è scandito di volta in volta da generi molti diversi tra loro, passando dal folk tipico della danza irlandese ai valzerini di Schubert.

Più in generale, la rappresentazione di Sepe pare incapace di incontrare non tanto l’animo del pubblico, quanto il suo desiderio di incontrare da capo l’opera di Joyce. Scelte così precise, del resto, risultano pressoché elitarie, lontane, in definitiva, dall’intento originario di un teatro – e di un periodo storico – così largamente orientati all’inclusione.

Giovanni Luca Valea